濕地保育 > 深屈海岸生境優化暨教育計劃 > 研究成果

| 植被調查 |

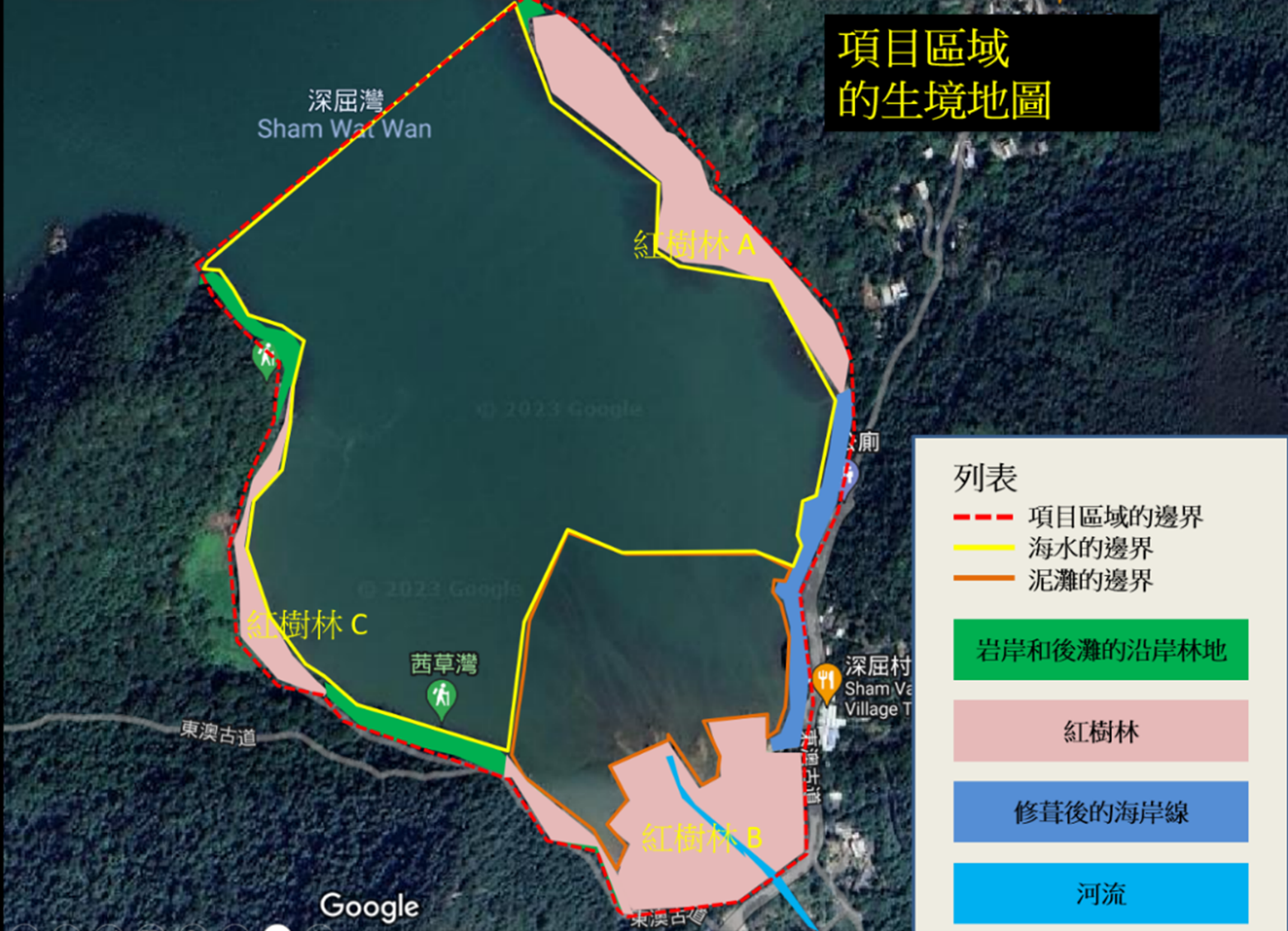

團隊沿深屈的海岸線進行共三次,包括移除海桑前及移除海桑後的原生紅樹調查,以記錄不同紅樹物種的分布狀況及改變。當中...

- 深屈海岸共記錄到23種植物,當中6種為原生紅樹植物,包括桐花樹(Aegiceras corniculatum)、白骨壤(Avicennia marina)、秋茄樹(Kandelia obovata)、木欖(Bruguiera gymnorhiza)、海漆(Excoecaria agallocha)和欖李(Lumnitzera racemosa)。桐花樹、白骨壤和秋茄樹為優勢種。記錄到的外來紅樹為無瓣海桑(Sonneratia apetala)。

- 深屈的植物群落在移除海桑的12個月後並沒有大改變,但區域B中的河流及近岸位置本由海桑霸佔,現在則分別被蘆葦和老鼠簕等植物佔據。

深屈灣的紅樹林主要分佈在A、B、C三個區域

|

|

|

桐花樹、白骨壤和秋茄樹為深屈海岸的優勢種

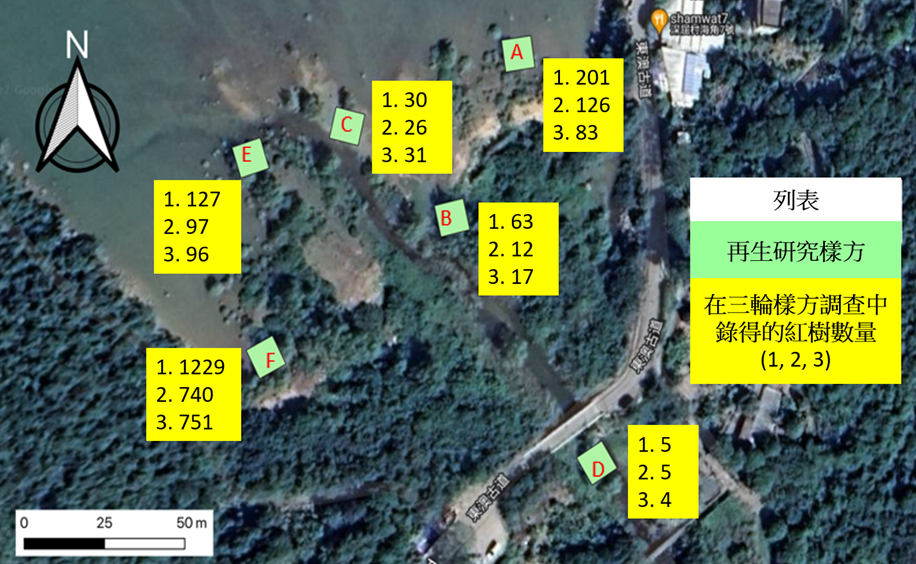

| 原生紅樹再生評估 |

團隊在移除海桑前共於6個樣方中為1655棵紅樹和幼苗進行了標籤,並追蹤和記錄他們在移除工作後12個月間的生長狀況,包括存活率、高度和底徑,而新增的原生紅樹幼苗亦會一併進行記錄。

- 在新增的166棵原生紅樹幼苗當中,大部分為桐花樹(74.1%),而一部分屬於秋茄樹(16.9%),與當地紅樹物種的相對豐度類近。

- 移除海桑後,在樣方F新增的原生紅樹幼苗數量最多,箇中原因可能為鹹淡水供應充足,而壤質砂土亦為植物提供足夠養分生長。另外,樣方F處於一個遮蔽、不受海浪衝擊影響的位置,附近亦有很多母樹生長,令樣方F成為一個有利幼苗生長的位置。

- 原生紅樹的整體存活率為49.31%。由於移除海桑時需要將木頭從泥灘運送到路邊,令一些樣方中的幼苗受干擾而死亡,整體存活率因而有所下降,但大部分樣方的紅樹的高度和底徑呈現正增長,顯示原生紅樹有一定的再生潛力。

原生紅樹再生評估中的樣方位置(A-F)及三輪樣方調查中錄得的紅樹數量

| 海桑監察研究 |

團隊沿深屈的海岸線搜索新增的海桑幼苗及觀察移除後的海桑樹樁萌芽情況,以監察海桑的再生情況。

- 移除海桑的12個月後分別在紅樹林區域A和B找到1棵和103棵新增的海桑幼苗,來源可能是從深屈以外漂來的種子或/和在當地遺留下來的種子庫。

- 在深屈生長的海桑主要分佈在河岸和河口等低鹽度地區,而海桑能在砂土、壤質砂土和黏土生長,對土壤質地沒有特定的偏好。值得注意的是不論有否其他包括本地紅樹的植被存在,海桑都能順利發芽和生長。

- 新的幼苗在一年間的生長速度驚人,錄得平均高度為98.3厘米,最高達到250厘米,而平均底徑為21.9 毫米,最高達到120毫米。

- 在移除工作後的12個月間,僅發現有兩棵被砍伐的海桑樹樁上長出新芽。

- 移除海桑時先在貼近地面的位置切除海桑的樹幹,並隨即用泥土覆蓋樹樁,扼制促進植物生長的形成層細胞再生,經試驗後證實這個方法能有效根除海桑(Tang, 2009)。

海桑幼苗的生長速度驚人

| 紅樹林動物群落調查 |

團隊在深屈的紅樹林設立了三條樣線,以調查移除海桑後紅樹林動物群落的生物多樣性。

- 在移除海桑後的調查中共記錄到21種蟹類。

- 除了在海岸找到如清白招潮蟹(Austruca lactea)和麗彩擬瘦招潮蟹(Paraleptuca splendida)等的招潮蟹外,河岸帶亦記錄到為數不少屬相手蟹科的蟹類,例如大陸擬相手蟹(Parasesarma continentale)。

|

|

| 清白招潮蟹(Austruca lactea) | 麗彩擬瘦招潮蟹(Paraleptuca splendida) |

- 在移除海桑後的調查中共記錄到17種底表動物(如藤壺、雙殼類、螺類等),當中螺類為數最多,特別是濕季時出現在紅樹林前的泥灘的亞洲小塔螺 (Pirenella asiatica)。

|

|

| 亞洲小塔螺 (Pirenella asiatica) | 莫氏擬蟹守螺 (Cerithidea moerchii) |

- 在移除海桑後的調查中共記錄到17種樹棲動物(如藤壺、雙殼類、蟹類、螺類等)。

- 濱螺屬的螺類與紅樹有較密切的關係,因此調查中能在紅樹的樹葉、樹枝、樹幹及樹根記錄到如粗糙濱螺(Littoraria articulata)和黑口濱螺(Littoraria melanostoma)等的優勢種。調查亦記錄到為數不少的藤壺物種,包括白脊藤壺(Fistulobalanus albicostatus)、紋藤壺(Amphibalanus amphitrite)、日本笠藤壺(Tetraclita japonica)和小藤壺(Microeuraphia withersi)等。

|

|

|

|

黑口濱螺(Littoraria melanostoma) |

紋藤壺(Amphibalanus amphitrite) |

日本笠藤壺(Tetraclita japonica) |

- 在移除海桑後的調查中共記錄到10種魚類。

- 彈塗魚(Periophthalmus modestus)是在調查中找到的唯一一種彈塗魚。

|

| 彈塗魚(Periophthalmus modestus) |

- 在移除海桑後的調查中共記錄到33種鳥類,當中有1種雀鳥屬於夏候鳥,有6種屬於冬候鳥。

- 調查中記錄到一種具保育價值物種——鳳頭鷹(Accipiter trivirgatus),牠在中國脊椎動物紅色名錄中被列為近危。

|

|

|

| 夜鷺 (Nycticorax nycticorax) | 小白鷺 (Egretta garzetta) | 磯鷸 (Actitis hypoleucos) |

| 重金屬分析 |

團隊分別從有海桑生長的地點(A-F)和沒有海桑生長的地點(G)收集土壤樣本,並從中測試了9種重金屬的含量,包括砷(As)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、銅(Cu)、汞(Hg)、鎳(Ni)、鉛(Pb)、鋅(Zn) 和錳(Mn),以檢示海桑與土壤中的重金屬含量之間是否存在關係。

- 移除海桑前,地點B的其中8種重金屬含量為7個測試地點中最高,箇中原因可能是生長在這地點的海桑相對較密集,限制了水流速率,促進了沉積作用。

- 移除海桑的12個月後,六個地點中大部分重金屬的濃度均有所下降,雖則銅(Cu)及鎳(Ni)的濃度有輕微上升。然而,重金屬濃度的上升或下降與移除海桑的關係並不明確,因為有海桑和沒有海桑生長的地點皆展示了相似的趨勢和結果。

- 與米埔及其他文獻所記載的土壤重金屬含量相比,深屈的土壤重金屬含量處於合理水平,亦不足以對環境構成威脅,因此可以視深屈的重金屬污染風險為低。

|

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

|

砷 (As) |

12.5 |

19 |

19 |

17 |

9.95 |

7.1 |

8.4 |

|

鎘 (Cd) |

< 0.05 |

0.06 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

|

鉻 (Cr) |

6.05 |

22.5 |

4.4 |

6.75 |

9.35 |

2.75 |

15.35 |

|

銅 (Cu) |

0.94 |

1.6 |

0.69 |

0.95 |

0.925 |

0.61 |

1.15 |

|

汞 (Hg) |

< 0.05 |

< 0.05 |

<0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

|

鎳 (Ni) |

0.63 |

1.2 |

0.6 |

0.575 |

0.75 |

0.42 |

0.9 |

|

鉛 (Pb) |

13.5 |

35 |

12.65 |

28.5 |

17.5 |

7.5 |

23.5 |

|

鋅 (Zn) |

19.5 |

62.5 |

19 |

60.5 |

26 |

12 |

36.5 |

|

錳 (Mn) |

53 |

350 |

190 |

34 |

96 |

22.5 |

46.55 |

移除海桑前在有海桑(A-F)和沒有海桑(G)的地點的重金屬平均濃度(每公斤毫克乾重量)。每種重金屬濃度最高的地點以橙色作標示。

|

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

|

砷 (As) |

2.75 |

2.7 |

2.95 |

4.35 |

7.05 |

5.85 |

2.7 |

|

鎘 (Cd) |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

|

鉻 (Cr) |

2.2 |

7.1 |

3.15 |

1.95 |

4.3 |

4.65 |

4.1 |

|

銅 (Cu) |

1.15 |

4.85 |

1.55 |

1.55 |

1.5 |

1.55 |

1.3 |

|

汞 (Hg) |

< 0.05 |

< 0.05 |

<0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

< 0.05 |

|

鎳 (Ni) |

0.775 |

1.5 |

1.15 |

0.59 |

0.955 |

1.115 |

1.075 |

|

鉛 (Pb) |

5.95 |

14 |

8.8 |

10.25 |

9.55 |

10.5 |

8.55 |

|

鋅 (Zn) |

8.5 |

28.5 |

18.5 |

24 |

16 |

15.5 |

12 |

|

錳 (Mn) |

45.5 |

46.5 |

61.5 |

24 |

113 |

48 |

67 |

移除海桑的12個月後在有海桑(A-F)和沒有海桑(G)的地點的重金屬平均濃度。與移除工作前比較,重金屬濃度有上升或下降的地點分別以紅色和綠色標示。

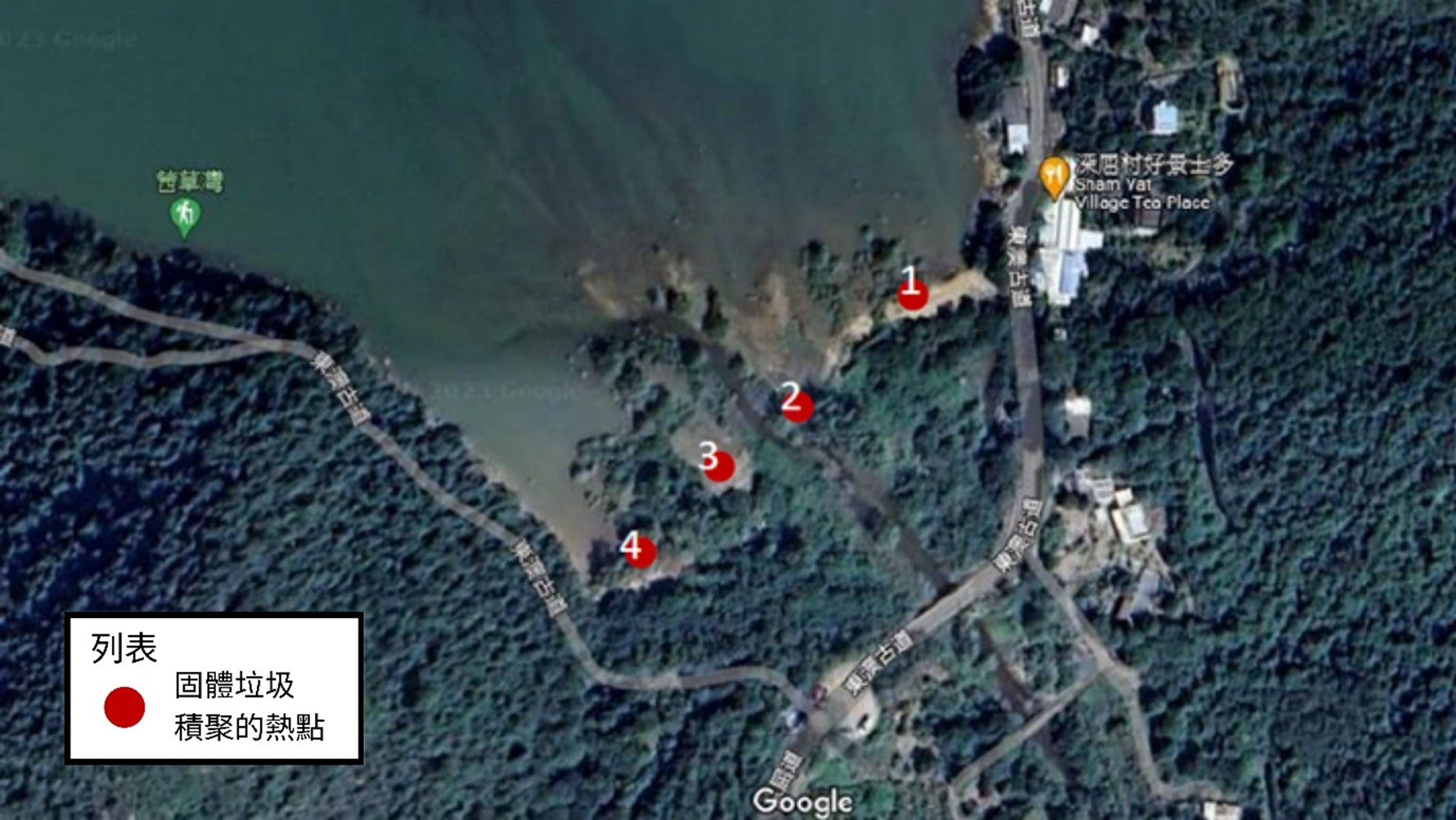

| 固體垃圾研究 |

- 於深屈的海岸識別了四個有固體垃圾積聚的熱點,大部分的垃圾屬於塑膠垃圾。

- 部分垃圾來自本地,而部分則是經水流從外地漂自海岸。由於大部分垃圾經水流沖刷後已經化為碎片,因此沒有辦法進一步鑑定垃圾的源頭。

- 在移除海桑和舉辦海岸清潔活動後,積聚在熱點的垃圾數量有明顯減少。

深屈的四個固體垃圾積聚熱點的位置

*Tang, W. S. (2009). The distribution, ecology, potential impacts and management of exotic plants, Sonneratia apetala and S. caseolaris, in Hong Kong mangroves [Master's Thesis].